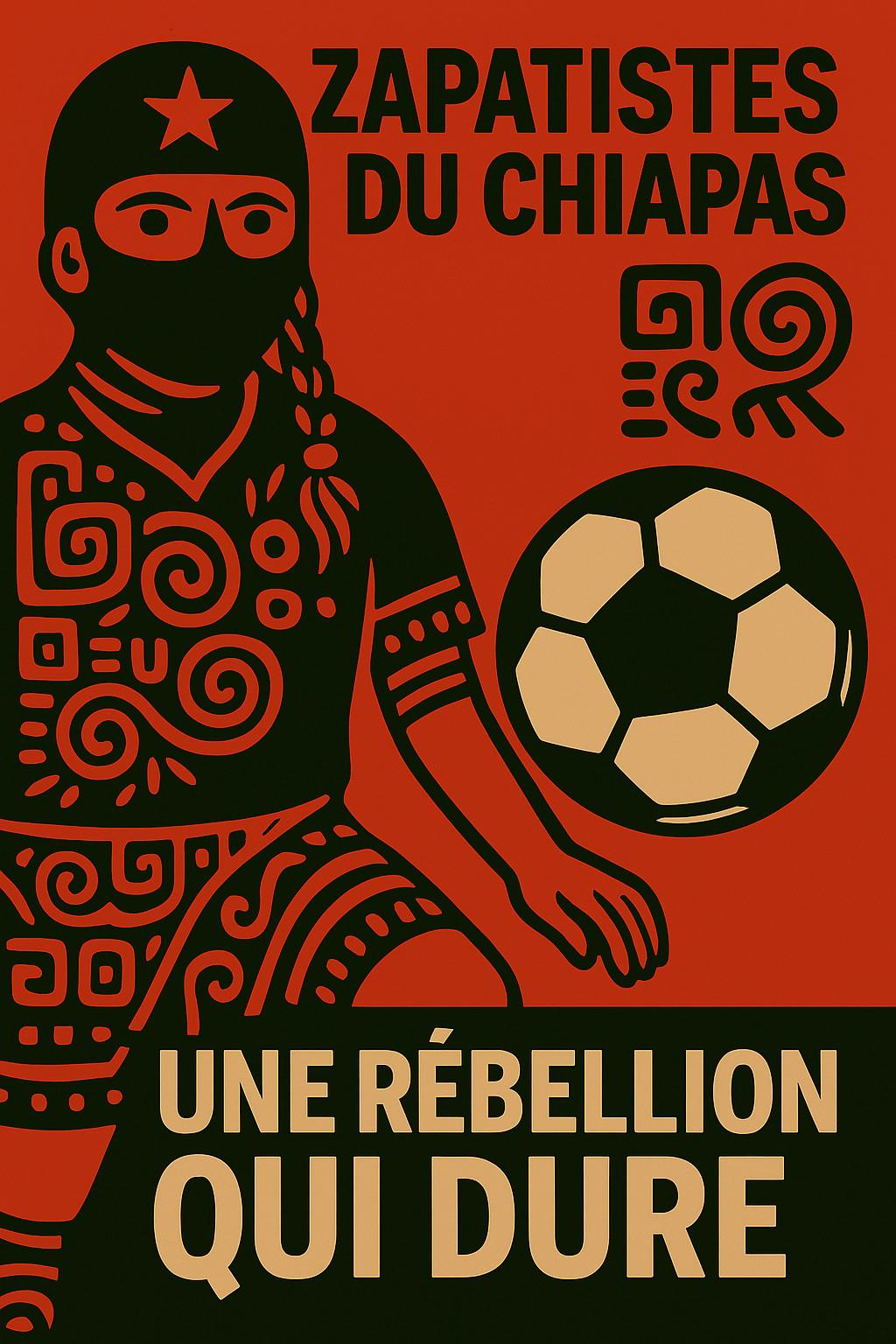

Le 1er janvier 1994, alors que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entre en vigueur, une armée de paysan·nes indigènes masqué·es surgit de la forêt Lacandone, dans le sud-est du Mexique. L’EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) occupe brièvement plusieurs villes du Chiapas, dont San Cristóbal de las Casas, et déclare la guerre au gouvernement mexicain. Leur cri : “Ya basta !” — Assez !

Ce soulèvement, mené par des communautés mayas marginalisées, dénonce l’abandon des peuples indigènes, la dépossession des terres, la pauvreté extrême, et l’imposition d’un modèle néolibéral destructeur. L’ALENA, en supprimant les protections agricoles, menace directement leur survie. Mais les zapatistes ne se contentent pas de résister : ils construisent une alternative.

Autonomie et démocratie radicale

Dès les années 2000, l’EZLN cesse les actions armées et se concentre sur la construction d’un monde autonome. Les communautés zapatistes créent leurs propres structures d’éducation, de santé, de justice, d’agriculture, sans dépendre de l’État mexicain. Leur principe fondateur : “Mandar obedeciendo” — gouverner en obéissant.

Leur fonctionnement s’inspire de l’anarchisme et du municipalisme libertaire :

- Les décisions sont prises en assemblées communautaires

- Les mandats sont rotatifs, révocables, non rémunérés

- Le pouvoir est décentralisé, sans hiérarchie permanente

- Les femmes jouent un rôle central, avec des lois spécifiques pour leur émancipation

Ce modèle s’incarne dans les Caracoles, créés en 2003 : cinq centres régionaux qui coordonnent les Juntas de Buen Gobierno (Conseils de bon gouvernement), garants de l’équilibre entre les communes autonomes. Chaque Caracol est un escargot : lent, mais déterminé, et toujours en spirale vers l’intérieur — vers le peuple.

La Escuelita : apprendre l’autonomie

En 2013, les zapatistes lancent une initiative inédite : La Escuelita Zapatista. Des milliers de personnes du monde entier sont invitées à vivre quelques jours dans les communautés, à apprendre leur fonctionnement, à participer aux tâches collectives. Chaque visiteur·euse est accompagné·e d’un·e “votán” — un·e gardien·ne de la mémoire et de la pédagogie.

Cette “petite école” n’enseigne pas des dogmes, mais une pratique : celle d’une autonomie construite depuis le bas, par et pour les gens. Les cours portent sur la gouvernance, la santé, l’éducation, la participation des femmes, la résistance quotidienne. C’est une école sans murs, sans notes, mais avec une exigence : celle de la dignité.

Les déclarations de la forêt Lacandone

Depuis 1994, l’EZLN publie régulièrement des Déclarations de la Selva Lacandona, véritables manifestes politiques. La plus célèbre, la Sixième Déclaration (2005), marque un tournant : les zapatistes annoncent qu’ils ne participeront plus aux élections, mais qu’ils construiront une autre politique, “en bas et à gauche”.

Ils lancent alors “La Otra Campaña” — une tournée nationale pour rencontrer les autres luttes du Mexique : indigènes, féministes, LGBTQ+, ouvrières, étudiantes. Leur objectif : tisser une alliance horizontale, sans chefs, sans partis, pour construire un monde où “beaucoup de mondes puissent tenir”.

Un match de football contre l’Inter Milan

En 2005, dans un geste aussi poétique que politique, le sous-commandant Marcos adresse une lettre à Massimo Moratti, président de l’Inter Milan. Il propose un match amical entre l’équipe zapatiste et le club italien, dont le capitaine, Javier Zanetti, est connu pour son engagement social. L’Inter accepte.

Le match n’aura jamais lieu, mais la lettre devient culte : Marcos y évoque un trophée en terre cuite, des pom-pom boys queer, des arbitres comme Maradona ou Galeano, et des recettes reversées aux déplacé·es du Chiapas. Ce geste symbolique rappelle que pour les zapatistes, le football est aussi un terrain de lutte, de joie, de rencontre.

Aujourd’hui : une rébellion vivante

Trente ans après le soulèvement, les zapatistes sont toujours là. Moins visibles, mais toujours actifs. En 2021, ils traversent l’Atlantique pour une tournée européenne, rencontrant des collectifs, des syndicats, des communautés en lutte. Leur message : “Un monde où tiennent beaucoup de mondes”.

Le Chiapas reste une zone de tension, menacée par les mégaprojets, les paramilitaires, l’extractivisme. Mais les caracoles tiennent bon. Les assemblées continuent. Et dans les montagnes, des enfants apprennent à lire, à cultiver, à décider ensemble — à vivre autrement.