Aux origines : un hôpital du port pour les laissés-pour-compte

En 1900, sur la rive droite de l’Elbe, Hambourg inaugure le Hafenkrankenhaus, littéralement l’« hôpital du port ». Sa mission est claire : accueillir et soigner les marins, dockers, prostituées, familles pauvres et migrants de passage dans le quartier de St. Pauli. À l’époque, c’est un établissement pionnier dans la prise en charge des maladies vénériennes et infectieuses, qui ravagent alors la Reeperbahn et les ruelles voisines. Très vite, il devient une pièce maîtresse du tissu social d’un quartier populaire, marginalisé et stigmatisé.

Sa réputation est double : un lieu de soins indispensable, mais aussi un hôpital des « indésirables », perçu avec condescendance par les élites hambourgeoises. Pourtant, pour les habitants du Kiez, il représente un refuge, parfois le seul endroit où trouver un peu d’attention médicale et humaine.

Les années noires : médecine et crimes sous le nazisme

Comme tant d’institutions allemandes, le Hafenkrankenhaus est happé par la logique nazie après 1933. On y pratique des castrations forcées sur des hommes accusés d’« immoralité », mais aussi des expérimentations médicales dans le cadre des politiques d’« hygiène raciale ». Ces pratiques, longtemps passées sous silence, sont aujourd’hui documentées grâce à des historiens comme Henning Brütt. Elles rappellent que le lieu fut aussi un théâtre de violence institutionnelle, un versant sombre dont la mémoire reste douloureuse.

Dans le même temps, le personnel continue de soigner les victimes des bombardements alliés. En 1943, Hambourg est ravagée par l’opération Gomorrha : le port brûle, le Heiligengeistfeld est rasé, et l’hôpital croule sous l’afflux de blessés civils et de marins étrangers.

Reconstructions et avancées médicales

Après 1945, le Hafenkrankenhaus retrouve sa fonction sociale. On y associe le nom du chirurgien Gerhard Küntscher, inventeur de la technique de la clou intramédullaire (Marknagelung) pour consolider les fractures. C’est une avancée majeure de la traumatologie, née dans ce lieu modeste du port. Le contraste est frappant : dans les mêmes murs où se sont pratiqués des crimes nazis, la médecine moderne fait un bond en avant.

Dans la culture populaire

L’hôpital devient un personnage à part entière dans la mythologie de St. Pauli. En 1968, il est immortalisé dans une série télévisée allemande au succès national. Pour le grand public, le Hafenkrankenhaus n’est plus seulement un lieu de souffrance : c’est un décor familier, intégré à la culture pop. Dans les années 1970, l’image de l’hôpital colle encore à celle du quartier : sulfureuse, mais incontournable.

Le 14 décembre 1976, une violente explosion aux chantiers navals Blohm & Voss projette des dizaines de blessés vers l’hôpital. Une nouvelle fois, le petit établissement de St. Pauli se retrouve en première ligne de l’histoire sociale et industrielle de Hambourg.

Luttes, fermetures et mémoire

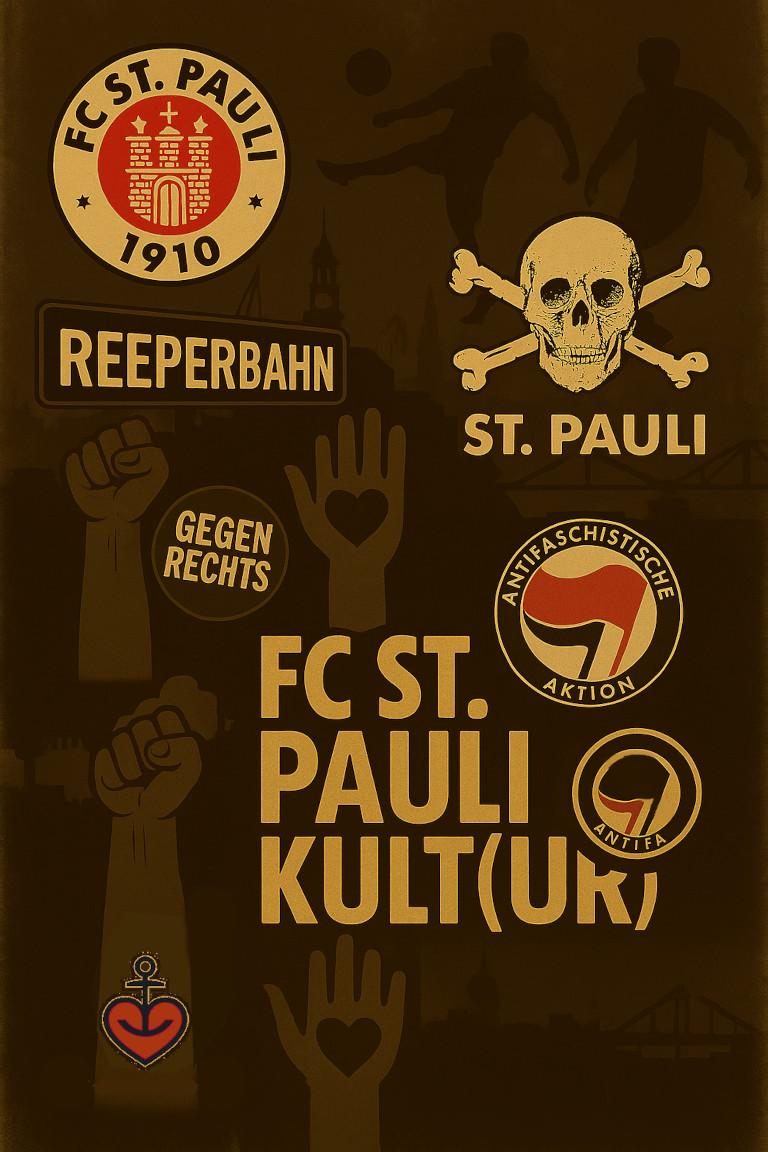

Dans les années 1990, les autorités envisagent de fermer le Hafenkrankenhaus au nom de la rationalisation hospitalière. Mais les habitants du Kiez se mobilisent : pétitions, manifs, banderoles brandies jusqu’au Millerntor lors des matchs du FC St. Pauli. En 1997, malgré tout, l’hôpital ferme définitivement.

Cette fermeture est vécue comme une trahison. Pour beaucoup de supporters, c’est la preuve que la logique marchande prime désormais sur les besoins sociaux. Les fanzines de l’époque, PiPa Millerntor et Übersteiger, s’emparent du sujet, liant la défense de l’hôpital à celle d’un football populaire et enraciné.

Aujourd’hui, les bâtiments abritent un centre de santé moderne, mais l’ombre du Hafenkrankenhaus plane toujours. Il reste un symbole : celui d’un quartier qui se bat pour préserver ses lieux de vie contre la gentrification et la marchandisation.

Le rebond de l’histoire grâce au FC St. Pauli

L’histoire du Hafenkrankenhaus condense les contradictions de St. Pauli : lieu de soins et de violence, d’innovation et de misère, de culture populaire et de luttes sociales. Pour les fans du FC St. Pauli, il n’est pas qu’un hôpital disparu : il fait partie d’un patrimoine affectif, d’une mémoire rebelle qui relie le football à la vie quotidienne du quartier.

On peut même tracer une parenté avec l’action plus récente du club : dans les années 1990–2000, le FC St. Pauli finançait un centre de soins palliatifs pour les malades du sida. Comme le Hafenkrankenhaus autrefois, ce centre accueillait celles et ceux que la société préférait souvent invisibiliser. Dans ces deux histoires, se lit une même fidélité à un principe fondateur : la dignité des plus fragiles et la solidarité concrète avec celles et ceux que tout condamne à la marge.